「外注コストが高い……」「小さな修正でもすぐに対応できない」といった悩みを抱えていませんか。近年、多くの企業がこうした課題を解決する手段として「システムの内製化」を検討しています。

とはいえ、内製化にはメリットだけでなくデメリットもあるため、導入には注意が必要です。

本記事では、内製化の主なメリット・デメリットをわかりやすく解説するとともに、企業が陥りがちな失敗パターンや成功のためのポイントまで紹介します。システム内製化を成功させたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

内製化の検討段階でお悩みの企業様は、当社「AiPHA(アイファ)」にご相談ください。豊富な経験を持つ専門家が、貴社の内製化に向けたシステム開発をサポートいたします。

AiPHA代表 佐伯

AiPHA代表 佐伯最初からすべてを内製化するのではなく、外注と組み合わせて段階的に内製化を進めていくのも一つの方法です。システムの内製化については、ぜひ弊社にご相談ください。

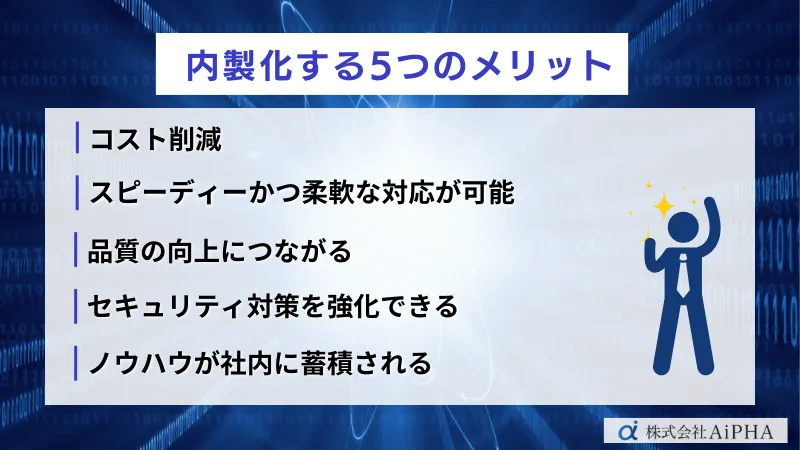

内製化をする5つのメリット

内製化とは、これまで外部企業に委託していた業務を自社で行えるようにする取り組みを指します。

ここでは、内製化を実施するメリットを解説します。内製化の主なメリットは以下の5つです。

1.コスト削減

システム開発や業務を外注する場合、中間マージン(通常20~30%)や契約・書類手続きなどにコストが発生します。また、仕様変更や保守対応の度にに追加費用がかかるため、長期的には負担が大きくなりやすいです。

一方、内製化によってこれらのコストを大幅に削減可能です。初期投資として人材採用や教育費は必要ですが、2~3年で投資を回収できるケースも多く、その後は継続的なコストメリットを享受できます。

無駄な中間コストを省き、自社の予算配分で柔軟に進められる点は、収益性向上につながる大きな魅力といえます。

2.スピーディーかつ柔軟な対応が可能

システムや業務を外注している場合、仕様変更や追加要望があると契約変更や追加費用の交渉が必要になり、対応が遅れやすいです。

一方、内製化をすれば、社内判断で即座に修正・改修を行えるため、市場の変化や顧客ニーズへ柔軟に対応できます。

とくに緊急時のトラブル対応は、外注先のスケジュールに左右されない点は大きなメリットです。

3.品質の向上につながる

内製化をすると、自社の品質基準に基づいて直接管理できるため、一貫した品質維持が可能になります。外注先との認識のズレがなく、自社の要求を正確に反映した成果物を作成できる点が強みです。

また、品質に課題があっても即座に修正や改善を行えるため、継続的な品質向上につながります。

さらに、社内の業務フローやニーズを深く理解している自社の社員が担当するため、より実用的で効果的なシステムや成果物を実現できるのもメリットです。

4.セキュリティ対策を強化できる

内製化を実施すると、重要な機密情報を外部に開示する必要がなくなるため、情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。とくに顧客データや技術情報など、競争力に直結する情報を社内で安全に管理できる点は大きなメリットです。

さらに、セキュリティ対策を自社基準で実施できるため、より厳格な管理体制を構築できます。外注先のセキュリティレベルに依存せず、自社の方針や状況に応じた対策を柔軟に導入できるのも強みです。

5.ノウハウが社内に蓄積される

内製化によって社内にノウハウが蓄積されると、業務の改善スピードや新規開発の柔軟性が高まり、企業の競争力強化につながります。

業務を外注に依存している場合、重要な知識や技術が社外に流出してしまいます。一方で、内製化であれば自社内に留められるため、技術力や知識を次のプロジェクトへ確実に活かせます。

さらに、社員のスキルアップや人材育成にもつながり、長期的には組織全体の成長基盤を築けます。

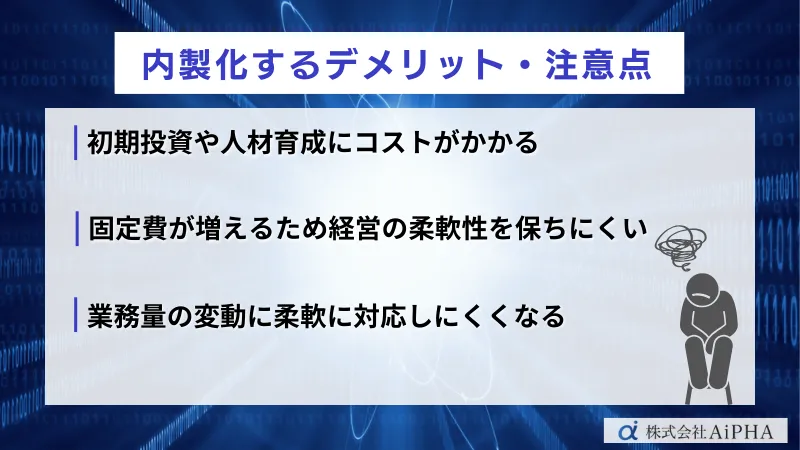

内製化をするデメリットや注意点

内製化には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

内製化の主なデメリットや注意点は以下の3つです。

1.初期投資や人材育成にコストがかかる

内製化を進めるためには、専門スキルを持つ人材の確保が欠かせません。しかし日本では多くの分野で人材不足が深刻化しており、採用には多大な時間とコストがかかります。

また、既存社員を育成する場合も、研修費用や教育期間中の生産性低下が避けられません。とくに技術分野では、実用レベルに達するまで数カ月から数年を要することもあります。

2.固定費が増えるため経営の柔軟性を保ちにくい

内製化には人材確保だけでなく、ソフトウェアライセンスや開発環境、専用機器といった設備投資が欠かせません。また、設備投資には初期費用だけでなく、継続的な運用コストも発生し、短期的には外注より高くなる場合もあります。

さらに、技術の進歩にあわせた更新も必要なため、投資回収期間や継続的な資金計画を慎重に検討する必要があります。

3.業務量の変動に柔軟に対応しにくくなる

外注であればプロジェクト規模に応じてリソースを調整できますが、内製化では固定的な人員体制となるため、業務量の変動に対応しづらくなります。

その結果、繁忙期には人手不足、閑散期には人員余剰リスクが生じます。こうした課題を回避するためには、業務量を正確に予測し、適切な人員配置や体制構築を行うことが不可欠です。

デメリットや注意点以外にも、注意すべき「システム内製化の失敗パターン」があります。以下の記事では、内製化の失敗パターンをまとめていますので、ぜひご覧ください。

外注と内製化の判断基準は?

内製化を検討する際には、自社の状況や業務の特性を踏まえた慎重な判断が欠かせません。コスト面では初期投資と長期的な運用コストのバランスを比較し、技術面では社内人員と外注業者の専門性を比較する必要があります。

また、業務の重要度や機密性、将来的な拡張性も考慮すべき要素です。

外注と内製化を比較するとき、とくに重要なのは「コア業務か非コア業務か」という基準です。企業の競争力に直結する領域は内製化し、定型的な業務は外注に委託することで、それぞれのメリットを最大限に活かせます。

外注と内製化の判断に迷っている企業様は、ぜひ当社「AiPHA(アイファ)」にご相談ください。段階的な内製化や一部外注との組み合わせなど、貴社の状況に応じた最適な進め方をご提案いたします。

貴社の状況やお悩みについて、まずはお話を伺えればと思います。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

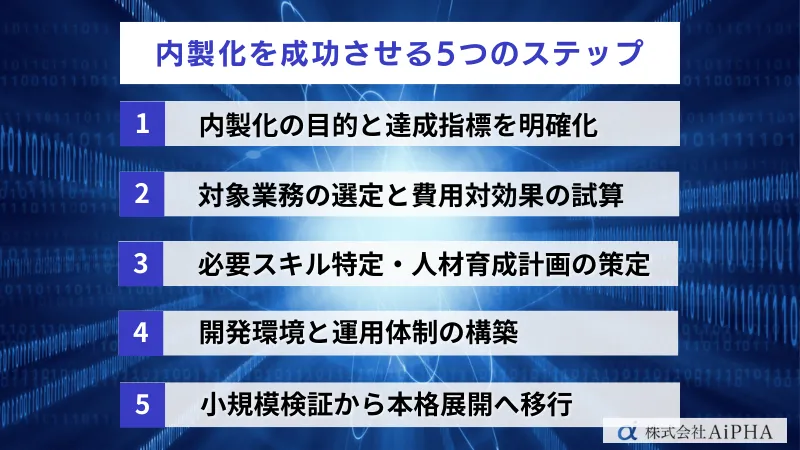

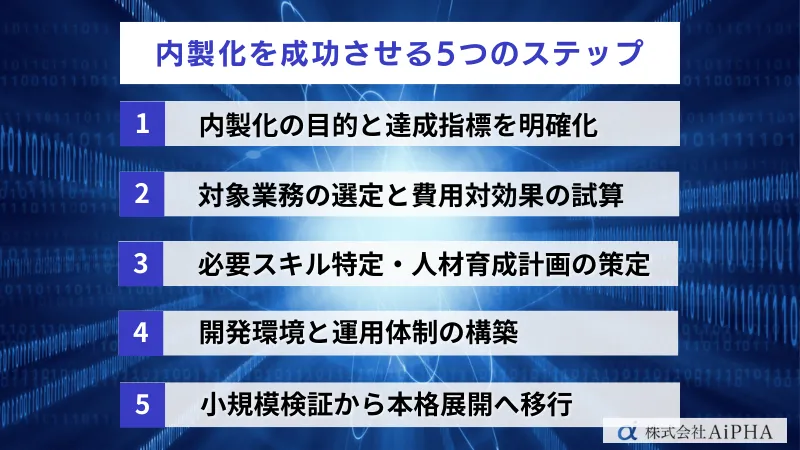

内製化を成功させる5つのステップ

内製化を成功させるためには、計画的なアプローチが不可欠です。目的の明確化から実際の展開まで、体系的に進めることで、失敗リスクを最小限に抑え、確実な成果を得られます。

内製化成功のためのステップは、以下の5つです。

1.内製化の目的と達成指標を明確化する

内製化を進める際には「なぜ内製化するのか」という目的を明確にし、具体的な数値目標の設定をしましょう。目的が曖昧だと、プロジェクト途中で方向性を見失い、失敗につながりやすくなります。

たとえば「外注コストを30%削減する」「開発期間を2週間短縮する」「品質不具合を50%減少させる」といった測定可能な目標を立てることで、進捗を客観的に評価でき、必要に応じて軌道修正も可能です。

2.対象業務の選定と費用対効果の試算をする

内製化を実施する際は、一度にすべてを内製化する必要はありません。まずは、コア業務や継続的に発生する業務から優先的に選定しましょう。

企業の競争力に直結する業務や、頻度の高い定型業務は内製化の効果が大きく、投資回収も早期に見込めます。

内製化の効果が大きい業務を選定したら、次に外注コストと内製化コストを比較し、投資回収期間を試算しましょう。

具体的には、人件費や設備投資、研修費用といった初期コストを洗い出します。さらに、運用コストまで含めて試算し、3~5年の中長期的な視点で費用対効果を判断しましょう。

3.必要スキルの特定と人材育成計画の策定をする

費用対効果の試算が完了したら、内製化の対象業務に必要なスキルを洗い出し、現状の人材とのギャップを明確にします。必要なスキルを洗い出す際は、技術力だけでなく、プロジェクト管理力やコミュニケーション力も含めて評価することが重要です。

その上で、社内育成か外部採用かを判断し、研修プログラムやOJTの計画を策定します。

既存社員の育成には時間を要しますが、企業文化への適応や長期的な定着を考えると、十分に投資価値があります。

OJT(On-the-Job Training)

職場で実務を通じて行う教育・訓練のこと

4.開発環境と運用体制の構築をする

人材育成計画が策定できたら、必要な設備やシステムの導入、業務フローの整備、責任体制の明確化といった基盤作りを行いましょう。とくにIT分野では、開発環境の整備が成功の鍵となります。

具体的には、開発ツールやテスト環境、バージョン管理システムといった技術基盤が必要です。さらに、品質管理プロセスや進捗管理の方法、コミュニケーションルールなど、運用面も整備することで、効率的な開発体制を実現できます。

加えて、責任者の配置と権限を明確にしておくと、迅速な意思決定が可能です。

5.小規模検証から本格展開へ移行する

開発環境と運用体制が整ったら、まずは小規模なプロジェクトで内製化を試しましょう。いきなり全面展開してしまうと、想定外の課題が発生した際に大きなリスクとなります。

また、小規模な検証(パイロットプロジェクト)を行うことで、実際の運用時の課題や改善点を早期に発見でき、本格展開に向けた準備を万全に整えられます。

検証段階では、コスト・品質・スケジュールなど、あらかじめ設定した目標に対する達成度を定量的に評価しましょう。そこで得られた成功要因や改善点を整理し、次回の内製化に反映させれば、確実かつスムーズに内製化を進められます。

システムの内製化にお悩みの企業様は、当社「AiPHA(アイファ)」にぜひご相談ください。貴社の業務フローに合ったシステム開発を提案いたします。

内製化のメリットを最大化して事業成長を実現しよう

本記事では、内製化のメリットと成功のポイントについて解説しました。

内製化はコスト削減や柔軟な対応、品質向上、ノウハウ蓄積といった大きなメリットをもたらします。一方で、人材確保や設備投資、業務量変動への対応といった課題も伴うため、慎重な計画が不可欠です。

小規模検証から段階的に展開し、人材育成や外部パートナーとの協力を組み合わせることで成功確率を高められます。ぜひ、小規模な業務から内製化に取り組んでみてください。

もしも大規模な内製化を検討中の企業様は、ぜひ当社「AiPHA(アイファ)」にご相談ください。貴社の状況をヒアリングしたうえで、必要なシステム構築をサポートいたします。

小規模検証から段階的に展開することで成功確率を高められますね。

貴社の状況にあわせたシステム構築で、内製化を成功に導きます。